-賃貸トラブル-

遺族が損害賠償義務を負う根拠

そもそも、なぜ遺族は、故人の自死によって、賃貸人に対して損害賠償義務を負うのでしょうか。

賃借人は、賃貸借契約に基づいて、物件の引渡しを受けてから返還するまでの間、賃借人として通常期待される注意をもって使用収益すべき義務を負うと解釈されています。

そして、故人の自死は、賃貸物件の価値を下げるので、この義務に違反したと解釈されているのです。

しかし、このような解釈は、自死を他の死と区別していること、社会的な偏見を背景としていることなどの問題点をはらむものといえます。

直ぐには支払わない

賃貸人からの請求が来た場合、直ぐにお金を支払わず、必ず、賃貸人から請求の内訳と根拠資料を書面で提出させて下さい。

一般的に、賃貸人からの損害賠償請求の内訳は以下のようなものです。

| 費目 | 内容 | 注意すべき点 |

|---|---|---|

| 将来賃料 | 自死によって新しい賃借人が見つからないことに対する将来賃料の補償 | 判例では、長くてもおおむね2~3年に限られるようになっているため、長期の将来賃料になっていないか確認します。 |

| 原状回復費用 | 自死によって破損や汚損が生じた場合の修理費用 | 自死によって生じた破損や汚損に限られます。また、物理的な破損や汚損がなく、機能に問題が無いのに、自死を理由としてシステムキッチンを全て入れ替えたり、フローリングを全て貼り替えたりすることは認められない可能性があります。 |

| 不動産価格の下落 | 自死によって不動産価格が下落した場合の補償 | 賃貸物件の場合、故人が居住している物件が転売されること知っていたなどの事情がない限り、不動産価格の下落分について損害賠償義務を負うことはありません。 |

将来賃料

将来賃料をどれだけ払うべきかについて明確な基準があるとはいえません。しかし、判例では、築年数、賃貸の目的、賃料、立地条件、空室率、自死の状況、周辺住民が事実を知っているか否か、自死の後に継続して居住していたか否かなどを考慮して判断されています。

大まかな目安ですが、判例や実務の状況を踏まえると、単身向けのワンルームマンションなどでは1年から2年程度、ファミリー向けのマンションなどでは2年から3年程度の将来賃料が認められる場合が多いようです。

自死によって破損・汚損した箇所の修理代などの原状回復費用

修理代として支払わなければならない費用は、自死によって物理的に破損・汚損した部分に原則として限定されます。

悪質な場合は、自死によって破損した部分がないのに、フローリング、壁紙、ユニットバス、エアコンなど関係のない部分も全て改装し、高額な費用を遺族に請求する場合もあります。

しかし、このように、自死によって生じた破損や汚損と無関係な修理代は支払いの必要性がありません。

不動産価格の下落

マンションの一室で自死が行われたにもかかわらず、マンション全体の不動産価値が下落したとして、賃貸人が遺族に対してその差額分を請求するケースがあります。このようなケースでは請求額が数千万円になるなど非常に高額になることが少なくありません。

しかし、自死によって本当にそのような不動産価値の下落が生じるのかは慎重に判断されなければなりません。

また、故人が居住しているマンションが転売されることを知りながら自死した場合など例外的な場合を除き、仮に転売価格が下落して賃貸人が現実に損をしたとしても、その下落分について故人が法的責任を負うことはないと考えられます。

故人が責任無能力の場合

故人が統合失調症や重度のうつ病などの場合、賃貸物件の中で自死をすることによって法的に様々な問題が起こることすら認識出来ない状態となって自死に至るケースも考えられます。このような場合、故人は責任無能力と評価されて損害賠償義務を負わないため、相続人である遺族も損害賠償義務を負わないことになります。

故人が責任無能力状態であったか否かは、病気の種類、重症度、亡くなるまでの経過、直前の様子などによって判断されます。

なお、故人が責任無能力の場合、遺族が賃貸人に対して監督責任を直接負うかという問題があります。しかし、例えば、故人が統合失調症であったため、親が成年後見人になっていた場合でも、成年後見人であることから直ちに監督責任を負うことはありませんし、通常要求される監護や介護を行っていれば監督責任を負うことは稀であると考えられます。

賃貸人から請求が来たら

賃貸人からの請求に対する対処法は、遺族の法的地位によって異なります。

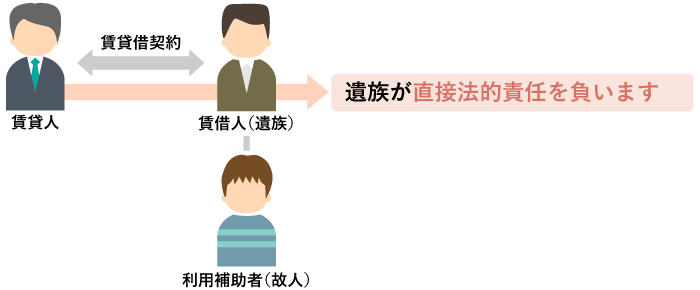

遺族自身が賃借人で、故人が同居又は一人暮らしのケース

遺族が賃借人の場合、自死した故人は遺族と同居又は一人暮らしをしている場合が多いようです。

例えば、遺族が賃借人として賃貸借契約を締結して、自死した故人が通学などのために一人暮らしをしているようなケースです。

この場合、自死した故人は、賃借人である遺族の利用補助者(又は転借人)と解釈されています。

その結果、故人の自死による責任は、賃借人である遺族の責任と同視され、遺族は賃貸人に対して法的責任を負います。

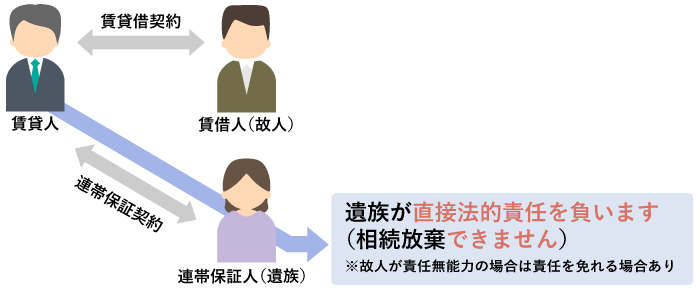

遺族が連帯保証人(保証人)のケース

故人が賃借人、遺族が連帯保証人(保証人)の場合、遺族は、保証契約に基づき賃貸人に対して直接法的責任を負います。 この法的責任は相続放棄によっても免れることはできません。

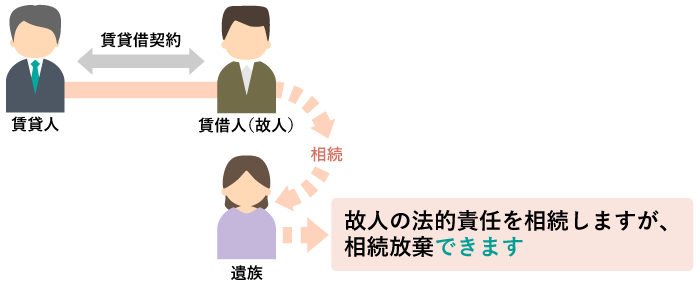

遺族が賃借人でも連帯保証人(保証人)でもなく、かつ、法定相続人である場合

遺族が賃借人でも連帯保証人(保証人)でもなく、かつ、法定相続人である場合、自死した故人にプラスの財産が無ければ、相続放棄を行うことで、損害賠償義務を免れることができます。

自死した故人にプラスの財産がある場合や、過労自殺(自死)など第三者に対して損害賠償請求権を有している可能性がある場合は、難しい法的判断が必要になる場合もあります。

出来るだけ早く、熟慮期間中に家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の手続きを行うか、弁護士に相談して下さい。

詳しくはこちら

告知義務について

故人が自死したことを賃貸人に対して知られていない場合に、自死の事実を賃貸人に対して告知する必要はあるのでしょうか。

このような遺族の告知義務は、法律上明文化されている訳ではありません。

しかし、新しい賃借人が自死の事実を知らずに入居した後、自死の事実を知って賃貸借契約を解除し、賃貸人に対して引越費用や新居を探す費用などについて損害賠償請求を行うことがあります。

すると、賃貸人は、遺族に対し、新しい賃借人に支払った費用に将来賃料を加えた金額の損害賠償を請求することが考えられます。

このように、自死の告知をしないことで、最終的に遺族が負う損害賠償の額が大きくなる可能性があるのです。

したがって、自死の事実を隠ぺいすることについては慎重であるべきです。