-過労自殺(自死)-

労災と損害賠償請求との関係

労働者である故人が過労自殺(自死)で亡くなった場合、遺族は主に以下の2つの法的手続を行うことができます。

労災の請求と損害賠償の請求は、それぞれ完全に独立した手続きですから、どちらかだけを請求することも、両方同時に請求することもできます。

もっとも、労災が認められると、その結果や収集した資料を損害賠償請求の際に証拠として利用できるため、一般的には、労災の請求を先行させ、労災が認められてから損害賠償請求を行うことが多いようです。

労災の手続の流れを教えてください。

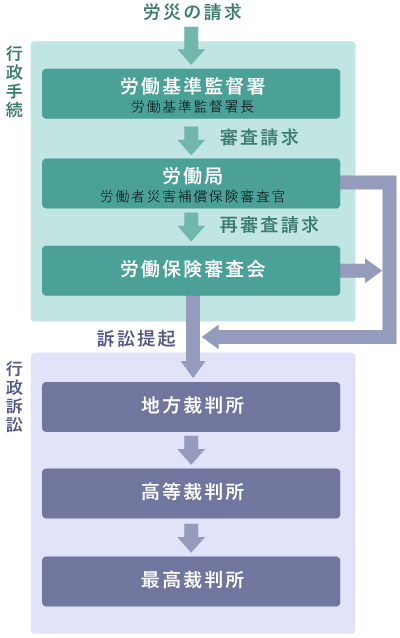

労災の手続は、以下の図のような流れで進んでいきます。

まず、労災の請求は労働基準監督署長に対して行います。請求から決定までの期間の目安は、過労自殺(自死)では8か月とされています。しかし、過労自殺(自死)の場合は、証拠の多さや判断の難しさから、8か月以上かかることも多いようです。

労働基準監督署長が労災と認めなければ、労働局の労働者災害補償保険審査官に対し、不支給決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求という不服申立ができます。審査請求から決定までの期間は、目標としては3か月とされていますが、過労自殺(自死)の事案で3か月以内に終了することは極めて稀であり、事案によっては1年以上かかる場合もあります。なお、審査請求を行った後、3か月以内に決定をしないときは棄却したものとみなし、行政訴訟を提起することができます。

さらに、審査請求によっても労災と認められない場合は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、労働保険審査会に対し、再審査請求という不服申し立てができます。なお、再審査請求中であっても、いつでも行政訴訟を提起することができます。

もし再審査請求でも労災と認められない場合は、地方裁判所に対して、行政訴訟を提起することができます。この行政訴訟では、労働基準監督署長が下した労災と認めないという決定を取消すことを求めます。行政訴訟は地方裁判所段階では2~3年程度、高等裁判所段階や最高裁判所段階は6か月から1年程度かかることがあります。

労災の請求が認められるための要件とは?

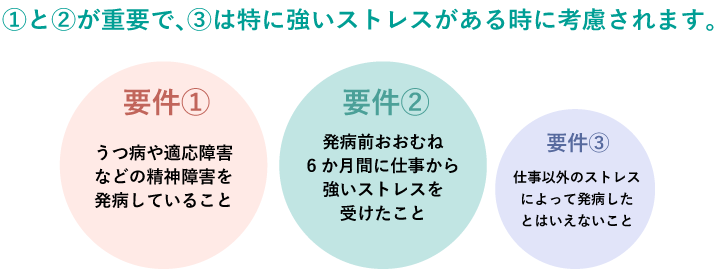

労災の要件は、以下の①~③となっています。

①うつ病や適応障害など労災の対象となる精神障害を発病していること

- 精神科の通院歴や診断書は必要ありません。通院歴がなくても遺族や同僚等の証言、遺書、スマホなどにおける自殺(自死)やうつ病についての検索履歴等によって証明することが可能です。

- 業務によってうつ病や適応障害を発病した場合、その後の自殺(自死)は業務によって生じたと推定されます。

②発病前おおむね6か月間に仕事から強いストレスを受けたこと

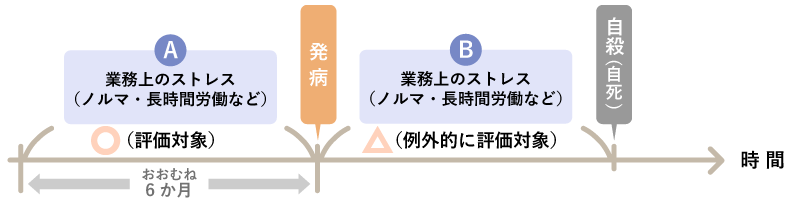

- 発病前おおむね6か月の出来事が評価の対象となります。一方、発病後の出来事は極度の心理的負荷の場合だけが例外的に評価されます。そのため発病の時期が重要なポイントになります。

例えば下の図のⒶの期間の出来事は発病前6か月間に入っていますのでストレスとして評価されますが、Ⓑの期間の出来事は発病後なので極めて強いストレスであるなど例外的な場合にしか評価されません。

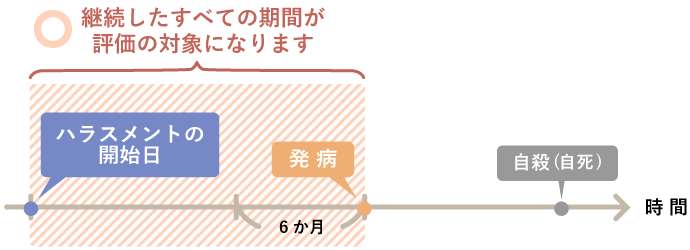

- ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行などのパワーハラスメントの事案や、セクシュアルハラスメントの事案で、これらのハラスメントが繰り返し行われている場合は、発病前おおむね6か月間に限定されず、これらのハラスメントが開始された日から発病までの全ての期間が評価の対象となります。

- ストレスの強さは、故人を基準に判断するのではなく、同じような職歴、業種、経験を持った同種の労働者を基準に判断されます。

③仕事以外のストレスによって発病したとはいえないこと、個体側要因によって発病したとはいえないこと

- ③の要件を満たす仕事以外のストレスとは、例えば、仕事と関係なく大病をした状態で離婚するなど、特に強いストレスや、強いストレスが複数ある場合に限られています。夫婦の不和、通常の借金や返済の遅れなどがあっても③の要件は満たしません。

- 個体側要因とは、例えば若い頃からうつ病の再発を繰り返していた場合や、重度のアルコール依存症であった場合などに限られています。

- 上記の①と②の要件を満たせば、③の要件が認められて労災ではないと評価される場合は限られているといえます。

補償の内容

労災と認められた場合、遺族の法的地位によって異なりますが、遺族補償年金、遺族特別補償年金、遺族補償一時金、遺族特別支給金、葬祭料、就学援助支給金などの補償を得ることができます。

損害賠償請求の流れを教えてください

損害賠償請求は、まず会社等と任意で交渉することが一般的です。任意の交渉で和解した場合、期間としては数か月で終わることもあります。

任意の交渉がまとまらず、会社等を民事裁判で訴えた場合、地方裁判所段階では2~3年程度(但し、和解で終了する場合はもっと早く終わることもあります。)、高等裁判所段階や最高裁判所段階は6か月から1年程度かかることがあります。

損害賠償請求が認められるためには?

損害賠償請求が認められるためには、①業務によって自死が生じたこと(相当因果関係)と、②会社の安全配慮義務違反が必要です。

①の要件の注意点は、労働基準監督署長が労災を支給する決定を出したとしても、損害賠償請求は別個の手続きですから、自動的に①の要件を満たすわけではないという点です。もっとも、自死が労災であったという事実は、労働基準監督署長が業務によって自死が生じたことを認定している訳ですから、損害賠償請求でも有利な証拠として活用することができます。

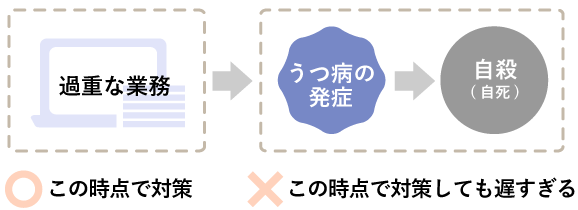

②の要件は、裁判実務では、「仕事が忙しくて疲労やストレスが溜まるとうつ病などの病気になって自死に至ることは当たり前である。」という考えを背景として、対策をとって解消すべきは過重な業務であり、うつ病の発病後に対策をとっても遅すぎると考えられています。その結果、安全配慮義務の内容は、業務量や業務内容を正確に把握した上で、労働時間を減らしたりハラスメントをなくすなどの対策を講じることが大切になるのです。

詳しくはこちら

補償の内容

損害賠償請求では、自死による慰謝料、将来得ることが出来た利益、葬祭料などを請求することができます。

加えて、故人が賃貸物件の中で自死した場合自死によって賃貸人に支払わなければならなくなった原状回復費用、将来賃料などを会社に対して請求することも考えられます。

損害賠償請求によって得る経済的利益は、数千万円から1億円以上になる場合もあります。

早期の証拠の収集が大切

過労自殺(自死)の証拠は、会社側にあるものが多いといえます。例えば、仕事で使っていたパソコンのログ、メール、サーバーへのアクセス記録、入退館記録などです。そして、会社側にある証拠は、時間の経過と共に散逸・消滅したり、悪質な場合であると破棄・改ざんされたりする場合も少なくありません。そこで、裁判所を通じ、会社側にある証拠を収集する証拠保全という手続きを利用することが考えられます。

過労自殺(自死)を疑った場合、早期に証拠を収集し、必要に応じて証拠保全を行うことがとても大切です。

また、手帳、パソコン、スマートフォンなどの遺品が重要な証拠となる場合があります。例えば、手帳の記載やパソコンの履歴から労働時間やうつ病等の発病を推定することができる場合があります。特にスマートフォンは、位置情報がONになっている場合、どの場所に何時に居たかまで分かる場合がありますし、うつ病や自殺に関する検索履歴からうつ病等の発病を証明できる場合があります。そのため、遺品は大切に保存するようにして下さい。

ハラスメントの事案では同僚の証言等が非常に重要になります。もし同僚等から話を聞ける場合は、会話の内容をICレコーダーで録音して下さい。

期間制限に注意

過労自殺(自死)に関する法的手続については、以下の様々な期間制限が設けられています。一旦期間を過ぎてしまうと、原則として請求が行えなくなります。

| 請求内容 | 期間制限 |

|---|---|

| 遺族補償給付の請求 | 自死の日の翌日から5年 |

| 葬祭料の請求 | 自死の日の翌日から2年 |

| 審査請求 | 審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から3か月 |

| 再審査請求 | 審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月 |

| 取消訴訟の提起 | 裁決があったことを知った日の翌日から6か月 |

| 損害賠償の請求 | 自死の日の翌日から3年または10年(民法改正後の自死は5年) |